Textos

EXTASIA

Da potência imaginativa do infantil à poesia como experiência

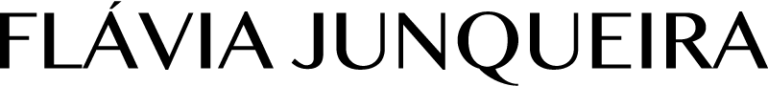

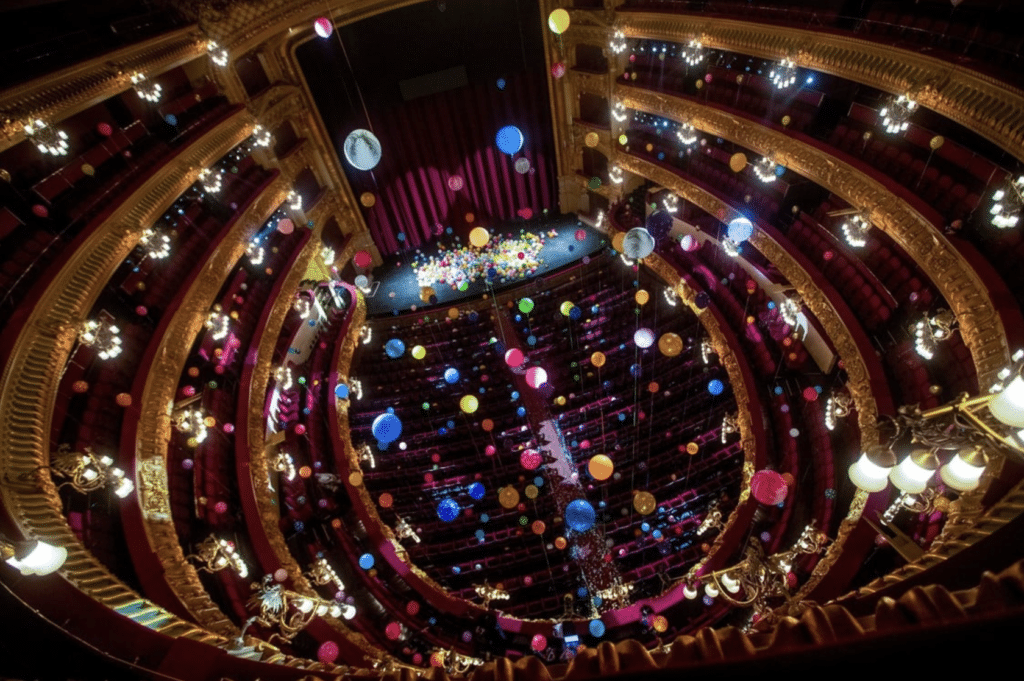

O universo mágico e inventivo aqui oferecido faz parte do percurso de Flávia Junqueira. São obras que atravessam o período dos últimos cinco anos, em uma combinação de trabalhos que inclui fotografias de teatros, bibliotecas e monumentos icônicos, sempre com a presença de balões de látex que ressignificam esses espaços históricos e criam uma atmosfera de sonho e encantamento.

O que se coloca em cena é algo da ordem do infantil no sentido psicanalítico, tratando-se portanto de uma exposição que abriga o adulto e a criança. Para a psicanálise, o infantil não está circunscrito à criança e a artista empreende a tarefa de reinventar o olhar brincante, o êxtase da experiência. Olhar para o infantil nas cenas e trabalhos aqui expostos implica falar de origens e tocar uma dimensão mítica, a partir da imersão em outra atmosfera e estrutura de presença.

Flávia Junqueira cria ambientes em que se pode fabular o mundo através de uma mirada mágica. Com balões de acrílico, luzes de parque de diversão, cortinas de teatro e cavalos de carrossel a artista recria aquilo que Cecília Meireles anuncia na poesia: “Enquanto não têm foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua”. Fazer com o que que se tem à mão: na refundação do mundo a artista cria uma atmosfera cênica fulgurante que dialoga diretamente com as fotografias, a estrutura de seu trabalho artístico. A imantação do espaço pelas instalações cria um salto de linguagem. Da fotografia às instalações que envolvem o público – chamado a mergulhar em uma dimensão que a vida protocolar ignora – um território de magia é revelado.

No livro “Reflexos sobre a criança, o brinquedo e a educação”, Walter Benjamin cita que “a máscara do adulto chama-se experiência”, mas o que o adulto chama de experiência é inexpressivo e impenetrável e, portanto, é preciso acessar a dimensão mais profunda, complexa e densa da experiência. “Extasia” faz a mesma convocação e, ao reinventar a experiência, algo do êxtase pode se colocar como epifania. Se o adulto descreve sua experiência, a criança utiliza a repetição típica da brincadeira como forma de elaboração de suas experiências e também se vale da possibilidade investigativa e fabulatória, como aqui ofertado pela artista.

Na abertura para o infantil que não concerne somente à infância, o trabalho de Flávia pulsa e nos convida a olhar de outra maneira, rompendo as formas petrificadas dos hábitos. Assim disse Drummond: “Vou ao circo para me sentir em casa com o mundo”. Para instaurar outro tipo de presença, Flávia penetra espaços históricos e arquitetônicos, salões nobres, platéias, palácios, edificações barrocas ou em ruínas.

O balão – que para a artista tem função pictórica e disruptiva – se insere nas fotografias como elemento de teatralidade e fabulação. Em festas e parques de diversão, o balão – efêmero e frágil – contempla a lógica do anti-monumento, se contrapondo a espaços monumentais e históricos. O balão é a festa, faz parte do imaginário coletivo e também da cultura popular.

Está presente na memória das pessoas, através de lembranças que marcaram a infância. É um elemento flutuante como a bola do poema de Dylan Thomas: “A bola que lancei quando brincava no parque ainda não tocou o chão”. O balão está sempre em suspenso, sua vitalidade é essa suspensão aerada, certa leveza que permite que as coisas no entorno percam um pouco de gravidade.

Os balões, carrosséis, brinquedos e parques de diversão retratados pela artista condensam a irradiação da cor – sempre trabalhada de forma primorosa – e a impressão fina do ritmo das imagens que habitam o sonho, a fantasia, o chamamento à poesia. Redemoinhos de significados pulsionais se abrem na matéria viva que se carrega na memória.

Revisitar as raízes da infância é uma forma de articular e integrar diferentes modalidades sensoriais. A riqueza do mundo sensível da criança – essa espécie de “originário incessante” – é fonte de criação e de descoberta, como descreve Johan Huizinga, historiador holandês que, no livro “Homo Ludens” de 1938, destaca a importância da brincadeira na cultura e afirma que “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve”. Charles Baudelaire, no magistral ensaio sobre a “Moral do brinquedo” localizava, no convívio da criança com os brinquedos, também os primeiros sinais de uma predestinação literária ou artística. Na aparente simplicidade das crianças há muita capacidade de improvisação que pode captar o que nos escapa por desatenção.

Espaços reais e oníricos – como o Real Gabinete Português de Leitura ou um parque de diversões – abrigam imagens inventadas que transitam pela dimensão do infantil, sonho e fantasia. Prenhes da “memória das coisas”, criam um universo – flexível, móvel, desdobrável – em uma delicada zona de interseção, uma potente experiência em que se aglutinam o jogo, o lúdico e a brincadeira. Nisso seu trabalho se aproxima de propostas artísticas que marcaram o século XX – de Van Gogh a Renoir, das garatujas de Cy Twombly às fotografias de imagens de museus com crianças, que mostram a dimensão da fresta. De um olhar movediço e que não se deixa capturar por obviedades – como nas belíssimas obras de Sabine Weiss ou Herb Slodounik – a temática da infância aparece não como estado fixo, mas como corpo mutante que leva a uma interrogação constante sobre o visível e o invisível. E essa é a zona para onde arte e infância convergem e que a artista faz cintilar, ao acessar regiões em que os sentidos encontram-se em estado de porosidade e ainda não estão prontos.

O balão – possibilidade da vertigem e do sonho – e os brinquedos transformam e refundam o jogo de presença-ausência de maneira mágica e, ao tocar o inefável e a experiência do mistério, colocam a infância como ponto fulcral de sua obra. A arte permite que o mistério dos primeiros tempos nunca se dissipe. Como no infinito da poesia de Louise Gluck, “olhamos para o mundo uma vez, quando crianças. O resto é memória”.

Bianca Coutinho Dias

Em tradução livre, a palavra rêverie pode ser compreendida como um estado agradável de perder-se nos próprios pensamentos. Da sua etimologia em língua francesa, quer dizer sonho. Para a psicanálise, é o momento de intuição do analista acerca do paciente. Essa sutileza, de saber o que se passa com o Outro, é o que a psicanálise compreende como tarefa do psicanalista no processo de manejamento da transferência.

De algum modo, essa noção proposta pela psicanálise possui certa dimensão poética, intuitiva e de horizonte metalinguístico, que também é um estado inerente à arte e ao fazer artístico. Ora, se esse não é o caminho que o conjunto de obras criadas por Flávia Junqueira para essa exposição nos sugere pensar. Não à toa, o título da mostra refere-se a uma circunstância de devaneio.

Ao adentrar a sala térrea da galeria, o visitante se depara com um carrossel flutuando no espaço. A Passarela de espelhos foi pensada estrategicamente para fornecer uma outra camada de elementos que não somente instigam o olhar, mas também evocam outras sensações. Neste lugar ocupado pelo interjogo de rêveries é que o trabalho de Flávia Junqueira atinge seu ápice. Quando ela transfere para o espectador essa profundidade poética capaz de produzir novos sentidos para o objeto de arte, e, por consequência, apontar que sonhamos e pensamos o mundo com nossas emoções.

Nesta sala, a construção cenográfica, que habitualmente orienta seu trabalho, ganha outra escala. Enquanto suas fotografias buscam a dramaticidade por meio da encenação, ao nos deparar com um brinquedo de parque de diversão in loco. É como se a artista nos colocasse como sujeitos atuantes daquilo que suas imagens nos sugerem: a criação de memórias que, para a artista, me parece acontecer no limite entre a história e a fabulação.

Ao nos fazer reconhecer algum sentimento ligado a essa cena, Flávia Junqueira estabelece um diálogo capaz de ativar ou produzir novas lembranças. Há quem irá se conectar com lugares do passado, em uma espécie de nostalgia, ou quem irá experienciar uma situação nova, que futuramente poderá ser resgatada. Independente da situação, um marco será criado e a experiência estará registrada para sempre na vida de quem entrou em contato com esse universo onírico.

Aqui, adentramos tão profundamente em nossas memórias e nos encontramos envoltos a uma magia que só a arte pode proporcionar. Criar uma ficção para que a realidade nos seja possível. E é nesse momento que a mágica acontece. Quando não há mais pretensão de desvendar o truque, mas sim, deixar-se encantar por ele. Rêverie no cerne de sua revelação.

Revelar, inclusive, é uma outra possibilidade de tradução da palavra. E essa perspectiva vem à tona no segundo andar da galeria. Ao adentrar a cortina de veludo, Flávia Junqueira apresenta um conjunto de quatro fotografias em grande formato. Ali, os elementos característicos de sua composição cenográfica ocupam o Palácio de Linares, em Madri.

Ao centro da sala, encontra-se uma peça instalativa que abriga a série “Magic Carnivals”, uma reunião de pequenos e encantadores – animais colecionáveis que, juntos, ao final da coleção, formam um carrossel. Aqui, trago a ideia de revelação não porque parece que a artista revela o processo final de uma cena que poderia ter sido capturada na sala principal – o que provavelmente será feito por muito dos visitantes. Enquanto no espaço térreo cativa-se o espectador ativando suas recordações, neste segundo espaço, surge um outro fluxo de pensamento sobre o quão manipuladas ou desmembradas podem ser nossas construções de memória. E não que isso seja algo indesejável.

Como dito anteriormente, é nesse lugar entre o real e o sonho que as memórias acontecem. E esse contraponto fica muito visível na quinta fotografia que compõe a mostra. Localizada no piso térreo, ao fundo da galeria, “Engenho de Piracicaba, 1881” traz pontos de vista que abarcam todos e traz os questionamentos levantados pela artista não só nesta exposição, mas em todo seu corpo de trabalho. Ao colocar em paralelo a ruína do engenho com a vivacidade do carrossel, interessa a Flávia Junqueira apontar que há beleza não somente na opulência dos teatros que fotografa ao redor do mundo. É também preciso olhar para aquilo que desmorona, e por que não enxergar onde reside a beleza nisso? Há de haver sempre um carrossel girando suspenso ao que está prestes a ruir.

A imaginação pode nos fazer mergulhar em estados e dimensões que muitas vezes não conseguimos controlar e, mesmo diante de situações e imagens conhecidas, nos lançamos em viagens pelas memórias e sensações ativadas por essas condições. Essa pode ser uma cortina que se abre para nossos olhares, frequentemente adormecidos, ou anestesiados pelo cotidiano, mas que anseiam por lançar-se em revoadas pelos espaços da memória e da imaginação.

Nascem deste desejo por romper a rigidez em uma possível compreensão racional dos espaços, e a busca por questionar a hierarquia de nossas informações, as proposições de Flávia Junqueira nos convidando a novas miradas por lugares que julgamos conhecer e, por histórias que julgamos dominar. Voar, como sonhar, é preciso… e é possível quando somos impactados e deslocados de nossas certezas imediatas e não questionadas.

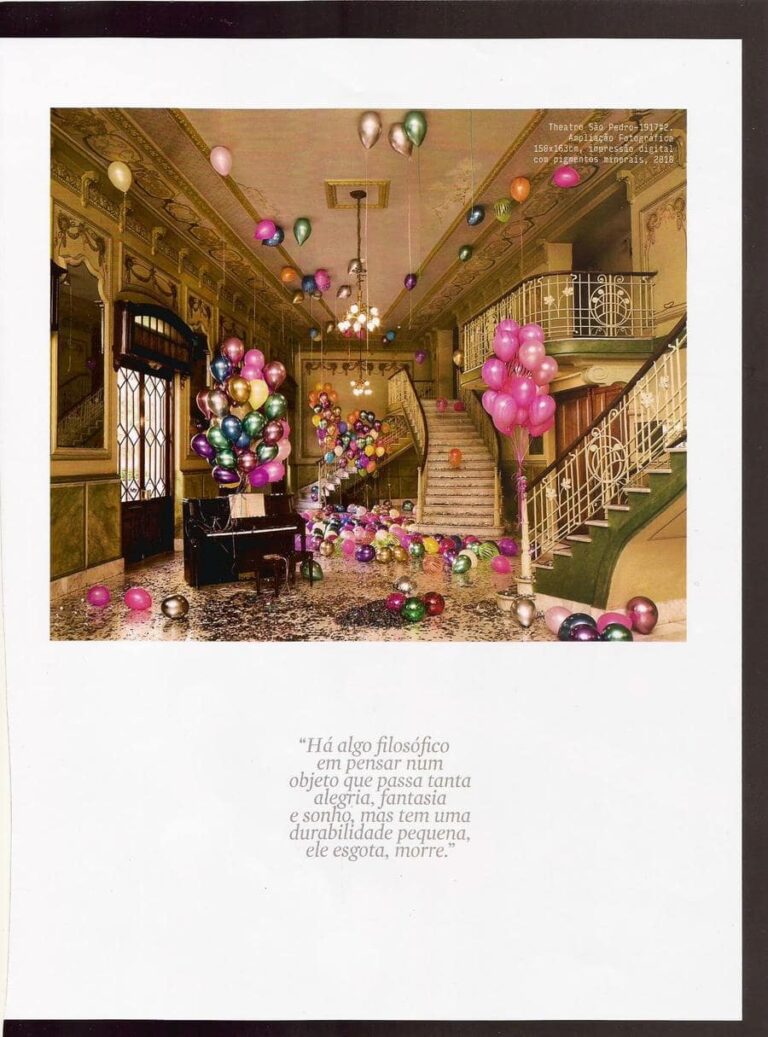

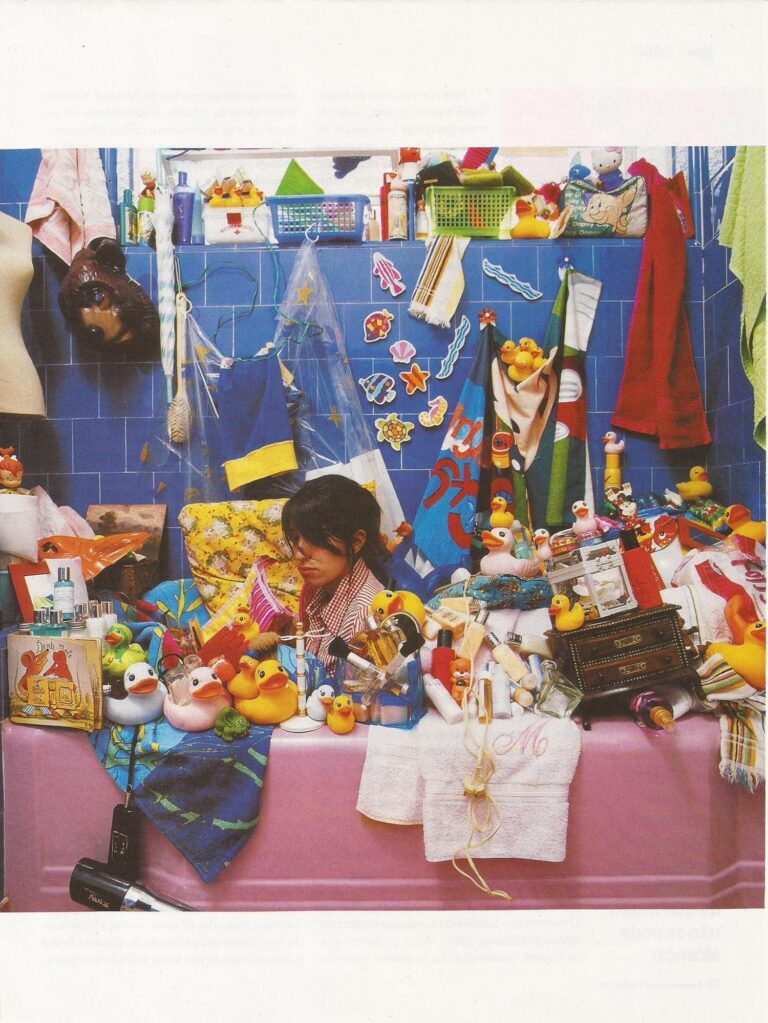

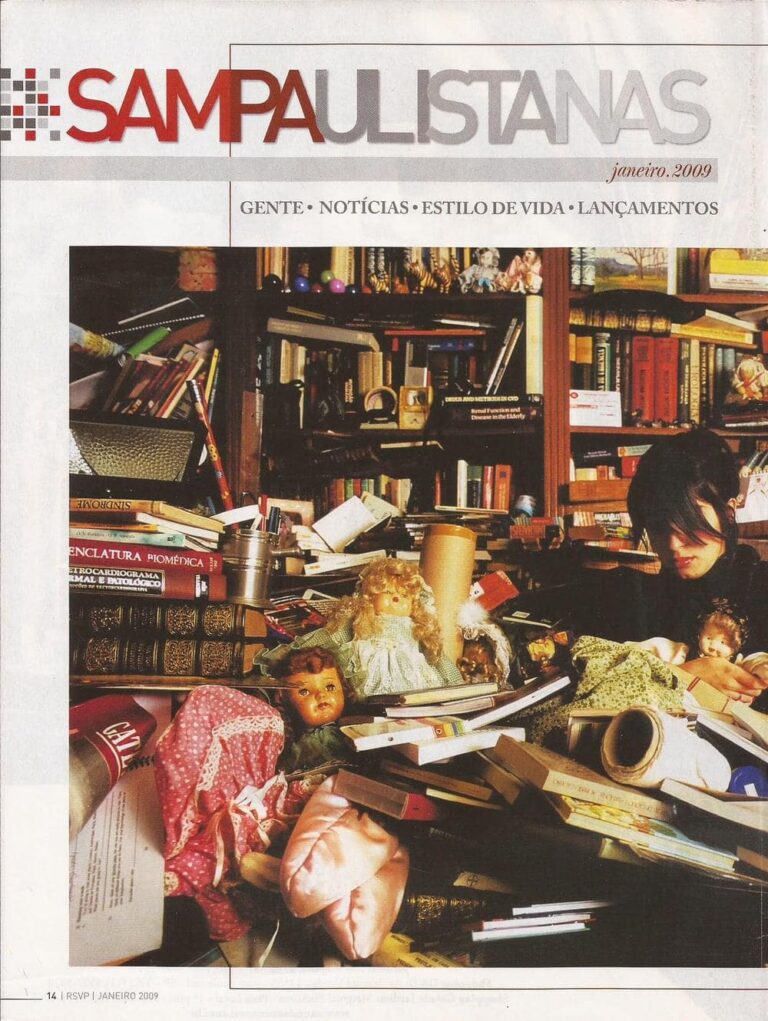

As pesquisas de Flávia Junqueira debruçam-se sobre o espaço teatral há mais de uma década, incluindo sua experiência inicial com cenografia e arquitetura teatral. A essa somou-se a formação em artes visuais, e o interesse pelo meio fotográfico que se tornou, de início, a linguagem com a qual produziu registros de conjuntos de objetos familiares, e do universo infantil, com séries como Na Companhia dos Objetos, de 2008, e A Casa em Festa, de 2009/2010, ou ainda Empilhamento, 2010.

Nestas séries explorava, pelo acúmulo de objetos/ brinquedos, as possibilidades de imagens do universo infantil, inserindo-os em ambientes de sua casa, criando um estranhamento nesse espaço da convivência familiar. Nesse cenário ela se insere literal e, corporalmente, performa para a câmera, em uma encenação dentro desse universo de aparente ingenuidade e de fragilidade, mas assumidamente pervertendo uma primeira leitura nessa direção.

Retomar esse percurso cronológico do início dessa linha de pesquisa, na produção da artista propõe, para além de biografar, revelar as origens da produção aqui apresentada, afirmando e articulando-a, ao longo dessa década, com as imagens aqui apresentadas.

A sequência das séries acima é produzida em deslocamentos geográficos e culturais para, respectivamente, Paris e Donestk. Na primeira cidade o encontro impactante com o peso da tradição, a memória de um passado presente a todo momento e lugar, em seus descolamentos pela cidade, se apresenta, frequentemente, como explicitação de finalizações identificáveis nas camadas de ruínas – destruição – que simultaneamente constroem essa paisagem aos olhos da artista.

É em Paris, com a série Ele ainda não está aqui, de 2011 que os balões já se apresentam como a materialização dos questionamentos sobre impermanência, perenidade, pelo caráter efêmero da matéria, ainda que ela se apresente na leveza e inocência, claro que apenas aparentes, desses globos coloridos. Inicia-se, na vivência parisiense, a prática de trabalho com esses elementos e a consolidação dessa reflexão permanente sobre o contraste acerca da leveza e da beleza, em contraposição ao efêmero e à noção de destruição e ruína.

Importante mencionar, ainda, que é daquele momento o início da prática coletar informações e referências visuais e, a partir do qual ela produz pela primeira vez a construção de um mapeamento exaustivo: o dos carrosséis que se espalham por Paris. Também desse procedimento decorre um olhar nostálgico em sua alusão ao universo colorido, fantasioso e mágico, infantil que nos remete ao tempo e a uma inocência perdida, que se busca resgatar.

Já o seguinte destino, nesse processo de deslocamento que Flávia Junqueira empreende esses referenciais parisienses se conectam com uma realidade verdadeira e assumidamente da ruína, imagem da destruição de sonhos revolucionários que a paisagem de restos soviéticos, em Donetsk apresentam, com força e vitalidade. O primeiro espaço de encenações – o Centro Cultural – surge como o campo de batalha do qual se erguerá essa peregrinação pela busca de afirmação da relevância de um trabalho que se debruce sobre a preservação de uma memória dos espaços teatrais, que se tornará fundamental na produção da artista.

Nesse raciocínio estabelecer uma prática de produzir uma condição teatral que insere um questionamento de noções de tempo e espaço, de lugar e pertencimento, passa constituir um dos focos de sua pesquisa que se tem ampliado nessas duplas dimensões, como assunto e tema, mas, principalmente, pela mescla de referências de memória (passado) e ações (presente) afirmando uma simultaneidade de tempos. Para tanto Flávia trabalha com referências cenográficas, de iluminação, e por que não dizer, de uma coreografia de cores e formas, com os balões, produzindo uma imagem que congela – em sua simultaneidade temporal – esse bailado orquestrado no espaço teatral: palco e plateia são, duplamente, o lugar da encenação o que nos coloca, como observadores e atores coadjuvantes desse jogo teatral no qual ela brinca conosco.

Essa ‘fotografia encenada’, como pode ser comumente identificada a linhagem na qual Flávia Junqueira tem desenvolvido sua produção pode ser entendida como uma prática artística que possibilita à artista adentrar espaços e situações detentores de uma história – por sua longevidade, ou inserção na cena cultural, ou ainda relevância arquitetônica… como espaços relevantes – e, de lá, oferecer sua visão, construindo o inusitado olhar proposto para aqueles que observam esses novos “retratos” dessa realidade espacial, agora subvertida pela presença dos pequenos e multicoloridos objetos que, em seu estranhamento ao serem para lá deslocados, nos remetem, ainda, aos ciclos da passagem do tempo.

O espaço teatral dominado pela presença dos inúmeros e festivos balões, que subjugam a inicial seriedade, habitualmente atribuída a esses ambientes se vê, também, pervertido por essa presença colorida, imponente, mágica e livre, com as mais distintas e possíveis alusões pessoais ao universo infantil, ainda que quase óbvio, mas que se amplia, também, ao de todas as formas de festividades e celebrações, marcadamente dos ‘cumple años’, a que nenhum olhar consegue ficar insensível e impassível.

Esses processos e olhares motivaram e, pode se dizer mesmo, provocaram e instigaram Flávia Junqueira a empreender uma dupla jornada em busca dos teatros históricos no Brasil, mapeando e produzindo suas encenações perturbadoras da ordem estabelecida pela visão comum desses sisudos ambientes e históricos edifícios que testemunharam um século e meio dessa arquitetura teatral, espalhada pela vastidão continental do país, da floresta amazônica aos atuais centros econômicos e políticos brasileiros.

Nessa perspectiva em uma década de buscas e de debruçar-se sobre esses espaços teatrais, nos quais intervém, simultaneamente à produção do mapeamento, a artista consolidou sua relação com as investigações motivadoras de proposições das encenações que realiza em cada uma das distintas condições desses ambientes culturais.

O convite para a realização da primeira empreitada europeia da série Revoada – identificação dos trabalhos realizados com os teatros – realizada no Grand Teatre del Liceu reveste-se, portanto, de importância e de muitas perspectivas desafiadoras para Flávia que, ao atravessar o Atlântico com seu ‘mapeamento’ iniciaria uma nova viagem, e de direção inversa na busca por esses espaços teatrais que inspiraram e motivaram aqueles que, no Brasil, foram objeto de sua pesquisa.

Dados como o isolamento social decorrentes da pandemia, as comemorações dos cento e setenta e cinco anos do “Liceu”, o início de um debruçar-se sobre a espacialidade referencial dos teatros europeus, entre outros, constituem-se em diferencial para essa nova etapa das Revoadas, e da pesquisa da artista, incitando, ainda a que novas possibilidades se abram para o trabalho.

A proposta, nesse sentido, ampliou-se de uma simbólica dimensão, ganhando força para “saltar no vazio” e, lançando-se em “mares nunca dantes navegados”, propor que a encenação/ ocupação/ intervenção ganhasse novo impulso, e desafiasse outras possíveis percepções para o trabalho. A imponência relevância e significado dessa realização, pela ocasião de iniciar o programa “Salto al vacio”, colocou-se como uma provoacação para trilhar novos caminhos, experimentar – e compartilhar – novas percepções e sensações, razões mais do que suficientes para dar passos em outras direções e, provocar, tanto quanto provocar-se, a caminhar, fazendo novos caminhos.

Como uma ruptura em suas práticas artísticas – tendo como base a encenação fotográfica – Flávia propõe aqui um chamamento à participação, acrescentando novas dimensões às esperadas fotografias, como eram até então produzidas. Encenar a situação de suspensão em que se encontram os balões, nesse espaço do Liceu, que é um lugar com história, e no qual a história também se faz nos contares de histórias, pareceu poder ficar reduzido diante da perspectiva de propor uma camada a mais de experiências sensíveis.

Pela primeira vez a proposta ampliou-se com o convite para que da “fotografia encenada” pudesse ser realizada uma intervenção no espaço e que essa pudesse ser vivenciada por uma parcela de público que lançaria olhares, mas penetraria com seus corpos essa revoada de cores e formas.

O espaço do Liceu ganhou por alguns dias, já que da preparação encenada para as fotos ampliou-se temporalmente a permanência e, numericamente, a presença dos balões para que pudessem receber e abraçar esses novos interlocutores: o “respeitável público” que, por alguns momentos teve a experiência de mergulhando na revoada de “objetos familiares”, e caminhando por entre o emaranhado de fios coloridos, atravessar a barreira da imagem para estar instalado na “companhia dos objetos”.

O maravilhamento da experiência de adentrar em um espaço onírico, instaura uma nova condição para o espaço, mas também para esses distintos públicos, incluindo-se aqui os funcionários do Liceu que atuaram, ou não, diretamente na produção e realização da ação, mas que como o público externo, desvelava o espaço, tratado de forma inusitada, com outros olhares.

Oswald de Andrade, um dos mais importantes intelectuais e criadores brasileiros, do século XX, propositor da ideia de antropofagia na cultura brasileira, insistia na necessidade de “rever tudo” e, dessa maneira, abrir-se para as experiências, deglutindo e repropondo visões do mundo.

Podemos nos apropriar de sua proposição, que há cem anos nos provoca e ver como Flávia Junqueira nos leva a experimentar e a nos lançarmos nesse desafio: sonhar, como forma de voar para novas perspectivas, nos lançarmos em permanentes desafios, buscar formas para superar o peso do recente passado. O sonho, o desejo e a paixão materializam-se como proposição de enfrentar os “inimigos invencíveis”, que nos assolam no dia a dia, mas que a arte nos alimenta a vencer.

Freud indaga se não devemos procurar na infância os primeiros traços da capacidade de imaginar. Em “Escritores criativos e devaneios”, o fundador da psicanálise aproxima a brincadeira à capacidade de invenção observada nos artistas e escritores. O trabalho de Flávia Junqueira possui essa dimensão poética própria da fantasia de origem infantil. Na sua obra, o aspecto mágico coloca em cena a possibilidade de ficcionalização da realidade que abre caminho, na imagem, para uma ligação com a potência imaginativa primeira.

Os balões, carroséis, brinquedos e parques de diversão retratados pela artista condensam a irradiação da cor – sempre trabalhada de forma primorosa – e a impressão fina do ritmo das imagens que habitam o sonho, a fantasia, o chamamento à poesia. Redemoinhos de significados pulsionais se abrem na matéria viva que se carrega na memória.

Revisitar as raízes da infância é uma forma de articular e integrar diferentes modalidades sensoriais. A riqueza do mundo sensível da criança – essa espécie de “originário incessante” – é fonte de criação e de descoberta, como descreve Johan Huizinga, historiador holandês que, no livro “Homo Ludens”, de 1938, destaca a importância da brincadeira na cultura e afirma que “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve”. Charles Baudelaire, no magistral ensaio sobre a “Moral do brinquedo” localizava, no convívio da criança com os brinquedos, também os primeiros sinais de uma predestinação literária ou artística. Na aparente simplicidade das crianças há muita capacidade de improvisação que pode captar o que nos escapa por desatenção.

Espaços reais e oníricos – como o Real Gabinete Português de Leitura ou um parque de diversões – abrigam imagens inventadas que transitam pela dimensão do infantil, sonho e fantasia. Prenhes da “memória das coisas”, criam um universo – flexível, móvel, desdobrável – em uma delicada zona de interseção, uma potente experiência em que se aglutinam o jogo, o lúdico e a brincadeira. Nisso seu trabalho se aproxima de propostas artísticas que marcaram o século XX – de Van Gogh a Renoir, das garatujas de Cy Twombly às fotografias de imagens de museus com crianças, que mostram a dimensão da fresta. De um olhar movediço e que não se deixa capturar por obviedades – como nas belíssimas obras de Sabine Weiss ou Herb Slodounik – a temática da infância aparece não como estado fixo, mas como corpo mutante que leva a uma interrogação constante sobre o visível e o invisível. E essa é a zona para onde arte e infância convergem e que a artista faz cintilar, ao acessar regiões em que os sentidos encontram-se em estado de porosidade e ainda não estão prontos.

No livro “Infância e História”, Giorgio Agamben pensa a infância não apenas como idade cronológica ou fisiologicamente definida e fechada, mas como uma forma de sensibilidade que atravessa a existência. A obra de Flávia Junqueira também abarca essa dimensão do humor e o flerte com o indomesticável e a beleza que flutua entre as imagens. O balão – possibilidade da vertigem e do sonho – e os brinquedos transformam e refundam o jogo de presença-ausência de maneira mágica e colocam a infância como ponto fulcral de sua obra, ao tocar o inefável e a experiência do mistério.

Walter Benjamin, no ensaio “Brinquedo e Brincadeira”, observa o interesse espontâneo que as crianças têm pelos resíduos dos trabalhos manuais dos adultos, como a costura e a marcenaria. A psicanálise desnaturalizou os discursos sobre a linguagem e a infância e, com a arte, podemos perceber “como uma sociedade sonha sua infância”. É neste ponto que o trabalho de Flávia Junqueira incide pois, em última instância, é sempre do infantil que se trata: o que da experiência infantil persiste como marca no sujeito, ou seja, o que permanece como matriz pelo resto da vida.

Como no infinito da poesia de Louise Gluck, “olhamos para o mundo uma vez, quando crianças. O resto é memória”. A arte permite que o mistério dos primeiros tempos nunca se dissipe e Flávia Junqueira atualiza a ideia subversiva da brincadeira como dom e dádiva.

De uma hora para outra, a festa esfriou. Os balões murcharam, a música cessou e o pipoqueiro foi embora. Ficaram apenas os monstros da infância, mas até eles já não conseguem assustar. Estão caducos. Envelheceram porque nós também envelhecemos. Ainda que esses monstros estejam debilitados, eles insistem em permanecer de alguma maneira, o que faz com que Flávia Junqueira aborde lugares, personagens e temores progressos outra vez. Agora, no entanto, a perspectiva é de uma adulta que se acostumou a viver ao lado dessas assombrações e que já não se espanta tanto quanto antes.

Para isso, deixa de lado a composição caótica de trabalhos anteriores, recolhe os objetos que a acompanhavam e agora os exibe isolados, desmembrados da pilha de bexigas e brinquedos. Em uma loja, fotografa cabeças de fantasias de desenhos animados. Sorridentes, com a alegria estática que lhes é característica, estão silenciosos aguardando por uma festa que pode não acontecer. O quarto está cheio de brinquedos, mas ninguém está brincando ali.

Da mesma forma, bandeirolas, como aquelas de aniversários infantis, dispostas na entrada da exposição, carregam as frases: “Não consigo respirar direito aqui. Posso sair?”. Aquilo que parece gracioso à primeira vista aponta para algo desalentador em seguida. O registro da escultura que emula a carruagem-abóbora da Cinderela mostra um veículo cujas rodas nunca tocam o chão.

Em outras obras, nem é preciso interferir nas referências do passado. Ao documentar a ótica e o consultório dentário que frequentava quando pequena, Flávia escancara espaços funcionais, dirigidos a adultos, mas que se travestem de buffet infantil para amenizar o medo pueril. Hoje, ao olhar locais que a assustavam antes, sobra o sarcasmo da decoração histérica.

Sarcasmo que reaparece em imagens de um velório, capturadas na internet, no qual os familiares, vestidos como personagens infantis, carregam o caixão de uma criança. Os monstros já não assustam tanto, são até satirizados. Assim como o Mickey que tenta causar algum espanto à artista, mas a encontra paralisada, com a expressão de choque que beira o desdém. Há seis anos, Flávia inaugurou esta galeria com uma exposição que fingia ser uma festa. Agora, o cachorro quente, a serpentina e o pirulito dão lugar a uma mostra que deságua em uma lápide com a inscrição: “Pense como uma festa que um dia foi festa, mas que talvez tenha sido interrompida abruptamente e cujo espaço tenha ficado desabitado e esquecido”.

Em seus primeiros trabalhos, Flávia Junqueira cria cenários preenchidos pelo excesso de objetos. Apresenta espaços interiores da casa por meio de memórias ritualizadas por lentes de aumento. As séries Na Companhia dos Objetos (2008) e A Casa em Festa (2009/2010) busca questionar a ironia da candura infantil através de atos performáticos da própria artista.

Em 2011, ano de produção das séries apresentadas nesta exposição, Flávia Junqueira desloca-se para espaços externos ao ambiente afetivo da casa; percorre um caminho por prédios antigos e/ou decadentes. Passeia por São Paulo para compor a série Sonhar com uma Casa na Casa. Com uma bagagem contendo elementos coloridos, a artista segue para Paris, onde desenvolve AnteSala e Balões. Por fim, chega à Ucrânia. Gorlovka, 1951 são fotografias realizadas em um decadente Palácio da Cultura da era soviética abandonado na cidade de Donestsk.

Ao visitar estes locais sombrios, a artista sobrepõe elementos inventados. Esses lugares aparentemente solitários e vazios, são revistos através de cores vibrantes. Ao mesmo tempo em que os objetos se instauram como detalhes, chamam a atenção pelo contraste em relação ao espaço. A princípio, não se espera encontrá-los nesses ambientes. É uma tentativa de ressaltar que as lembranças estão lá, sejam elas oriundas de vivências ou do imaginário. Entre um tempo que passa rápido (a infância) e outro que não passa (associado à imponência dos edifícios), a memória é ficcionalizada. Sabe-se que a fotografia concentra ao longo da história a discussão dicotômica entre espelho do real e transformação da realidade. Flávia Junqueira dissolve essas fronteiras – real e ficção estão juntos na mesma imagem – e sobrepõe os diversos significados com que estes conceitos já foram definidos.

Aquecida, guardada, mimetizada nos trabalhos da série na companhia dos objetos de Flávia Junqueira, uma menina/mulher parece ter sido esquecida em profunda simbiose com os objetos de uma casa, muitos deles. Misturar-se tanto com o entorno e em silêncio ate ser confundida é o esconderijo perfeito. A invisibilidade é um recuso que tensiona, o invisível não encara o outro, mas aproveita-se de sua pouca atenção para estar com ele, vigiá-lo.

Um eu que se anula é o esconderijo perfeito, ser ignorado é uma espécie de chave, que pode abrir portas, e através delas, acessar fábulas. Uma criança silenciosa, a despeito das teias restritivas que adultos articulam para constituir a realidade, sentem e intensificam cores para servirem mais adequadamente as afetações que sentem, abusando das propriedades plásticas do pensamento. Na serie “A Casa em Festa”, fotos de grandes dimensões criam a ilusão de que olhamos, novamente e de um ponto privilegiado, a menina/mulher com seus objetos, brinquedos e um ou outro personagem estranho. Há um convite implícito observável nas imagens, há um “brinca comigo?”. Indícios de uma festa que acabou e tornou os objetos tão inúteis que sua presença cresce, uma bola guarda em si todos os jogos em que foi usada? Parece que os objetos de Flávia são assim dimensionados, exagerando seu não uso, como se o apego ciumento pela boneca fosse indício de quem quer o mundo todo pra si.

Não pensamos na parafernália de equipamentos presentes no momento no qual a foto foi feita e invisíveis nela, somos seduzidos e colocados para assistir ao fim da festa podendo contar apenas com nossa inaptidão para o transitório. O que vemos nos trabalhos de Flávia Junqueira, da serie “Um outro Mapa para Paris” a partir de fotos e da localização dos carrosséis existentes na cidade ou a série de fotos realizadas na Ucrânia (Gorlovka), durante a realização de uma residência artística para a qual a artista foi selecionada, qualificam estados mentais despertos pelos objetos guardados, e de como somos afetados pela sua existência há um só tempo intensa e precária e, o mais fascinante, estes objetos nos olham tanto quanto olhamos para eles.

Assombrar-se diante do absurdo, abrandar-se na presença da graça. Talvez se possa descrever assim a experiência forte de ver Flávia Junqueira em ato, compondo com excêntrico rigor suas imagens insólitas. Perdido na profusão de cores, com o olhar ofuscado pela explosão de brilhos, o espectador se deixa provocar pelo despropósito. A artista não se abala, não se perde jamais: poeta austera a deslocar palavras em seus versos, move balões sem nunca se cansar. Batalha centímetro a centímetro o lugar exato de cada objeto, o ponto preciso do espaço que ninguém mais descobrirá. A esta altura o espectador pode até rir, tomado pelo disparate, já se perguntando se a arte não estará no movimento incessante, se aquilo que vê não será uma performance. E é nesse preciso instante que uma graça se faz outra graça, e uma arte se faz outra arte.

É quando o obturador se fecha, e quando a foto é revelada, que se desvela o sentido de tantos incansáveis esforços. Estamos subitamente deslocados ao espaço movediço de outras artes, ao museu, ao monumento, aos velhos teatros. Estamos imersos no longínquo cenário de uma cultura nacional, sentindo o peso da história, ouvindo o silêncio do passado. Nenhum espetáculo parece iminente agora, nenhum ator pisará no palco, o público ausente não terá a quem oferecer o seu aplauso. E, no entanto, lá estão os incontornáveis balões, a transtornar o espaço, a nos comover com sua presença enigmática. A leveza a contrariar o peso, a cor a cobrir o silêncio, a delicadeza a se opor à gravidade. Os balões são os artistas a tomar o palco, tenha o teatro a forma que tiver, seja ele a rua, seja ele o céu. Ou será o contrário? Os balões são os espectadores na plateia, a nos devolver a nossa imagem, nós os artistas no palco, paralisados.

Nada dura mais que um instante, logo recobramos o movimento dos nossos corpos, logo estamos de volta ao nosso lugar. Nada está ali para durar: basta um breve afastamento e percebemos estar diante da evanescência, da efemeridade. No tempo de um suspiro, ou pouco mais, os balões estarão murchos, cobrirão o chão já sem nenhum brilho, suas cores agora quase mortas, a festa quase acabada.

Mas antes de irmos embora, uma última presença inesperada. Flávia no centro do palco, a contemplar os balões como quem contempla outro passado, menina a vasculhar no tempo a sua própria infância. Eis a sua fantasia reiterada: o anseio de repetição e retorno que habita toda criança, restauração momentânea do que mais deseja, a leveza, a cor, a rua, o céu. Eis o que a artista nos devolve, ainda que por um átimo, indevassável: a nossa infância, em tudo o que tem de absurdo, em tudo o que tem de graça.

I. Durante o período de formação na FAAP você trabalhou com cenografia. Como você acha que essa experiência contribuiu ou influenciou sua produção naquela época? Pergunto isso pensando principalmente das obras Na companhia dos objetos (2008-2009) e A casa em festa (2009-2010).

Quando realizei a série “Na Companhia dos Objetos”, per- cebi que o meu procedimento com as fotografias “encenadas”, era também uma organização que me remetia a práticas elaboradas durante o raciocínio de ateliê para a cena teatral.

Naquele momento, o meu interesse era mais focado na parte teórica do que prática. Por muito tempo me dediquei a escre- ver sobre pesquisas de arquitetura teatral e teoria da cenografia.

Acredito que a contribuição tenha vindo dessa dedicação diária que me fez entender intuitivamente a construção de cena e a organização da escolha de objetos utilizados em virtude do enqua- dramento da câmera fotográfica.

Se hoje você me pede para montar uma cenografia que de fato será utilizada como estrutura “habitável”, é bem provável que nada pare de pé, pois o que faço é lidar com as situações abstratas e entende-las como uma composição que funciona no limite da foto.

II. Em seu ateliê, você comentou bastante a respeito da teatralidade, principalmente no que diz respeito aos diferentes papéis que o ser humano desempenha em seu cotidiano. Não pude deixar de pensar num conto do Machado de Assis, O Es- pelho, no qual ele diz que cada ser humano possui duas almas – uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Obviamente suas referências vão para além do campo. Por favor, fale um pouco sobre elas.

Atualmente tenho pensado sobre o tema da teatralidade inserida na vida cotidiana das pessoas. Recentemente cursando o mestrado, optei por escolher disciplinas que falassem diretamente sobre algumas palavras chaves que estão inclusas na pesquisa.

Para citar alguns assuntos, creio que a análise do teatro e da teatralidade como estrutura cênica específica, em que a principal função torna-se representar diferentes papéis, é bastante importante nesse momento. A arquitetura como o lugar do acontecimento da representação, seja ela representação teatral ou representação real e a sociologia que estuda a representação como também ação coletiva de “sobrevivência”, são outros exemplos de pontos que interessam nesse momento.

Para além de uma teoria, minhas grandes referencias tam-bém estão no próprio cotidiano: a observação dos objetos que chamo de “ficcionais”, minhas memória de infância, filmes que procuro assistir que remarcam alguns dos temas abordados, além de minhas relações pessoais diárias, que idealizam e desmistificam a realidade a cada pequena experiência.

III. Você se formou há pouco tempo no curso de Artes na FAAP e já realizou duas residências fora do país, uma em Paris, na Cité Internationale Dês Arts, e outra na Ucrânia, na cidade de Donestk. Sendo lugares tão díspares e diferentes de São Paulo, queria saber como foram essas experiências e vivências para a sua pesquisa?

Acredito que até agora essas tenham sido as experiências mais importantes. Não somente pelo fato de serem lugares distintos, a pensar Paris com suas paisagens de cartões postais ou Donetsk com sua estética exótica.

Digo isso porque em 2010, tive a oportunidade de participar de algumas experiências em São Paulo, que me fizeram enxer- gar o quanto o excesso de demanda comercial atrelado a falta de experiência, haviam tornado bastante frágeis as maneiras como eu lidava com o meu trabalho. A saída para Paris foi providencial na medida em que rompeu com alguns vínculos: saí da galeria que me representava e não tinha a mesma facilidade dos costumes e entor- nos. Tudo isso me obrigou a repensar onde eu deveria centralizar meu trabalho e lidar com um tempo longo dedicado a produção sem retornos imediatos, o que trouxe leveza para pensar o trabalho, processo e mais complexidade.

IV. Em Projeto para Finais Felizes (2013), obra apre- sentada na Temporada de Projetos no Paço das Artes, você parte de uma profusão de finais felizes tirados de contos de fadas. De fato esse projeto espelha uma relação com a vida contemporânea, em que todos almejam incessantemente a felicidade.

No entanto, sua produção parece alertar para lampejos de an- gústia, que se manifestam por sutilezas, por vezes irônicas, como nas bexigas murchas, num olhar apático na festa, ou em cenas bizarras ilustradas em contos de fadas. Para você, em breves palavras, o que há de errado com a felicidade?

Na obra que apresento no Paço, procuro coletar finais feli- zes de livros infantis e estabeleço o objetivo de apagar toda a histó- ria e deixar somente o motivo pelo qual o personagem encontrou sua felicidade. De fato, procurar me aproximar de uma ligação real e cotidiano que é também uma busca diária e infinita pela felicidade, me possibilita tentar através de uma investigação de arquivos, descobrir quais são os parâmetros que caminham entre uma vida que sempre espera da realidade uma somatória de resultados que surgem como promessa no campo da ficção.

Os acúmulos que repetem a mesma intenção ilusória de tudo acabar bem, são contraditórios na sua própria existência, pois parecem elencar motivos concretos e morais que nos alertam para a auto realização e ao mesmo tempo se tornam patéticos quando se anulam numa repetição muda e em excesso.

Na minha opinião, não há nada de erro na idéia de felici- dade, se não em sua forte relação de desejo em avançar a frente do que é próprio da realidade. O que faço através do trabalho é tentar estabelecer uma relação de observação entre essas duas estruturas, uma voltada para a estética de idealização ficcional de teatralidade da vida cotidiana e outra que escancara seus ruídos e suas incompletudes. No fim esses dois espaços estão completamente juntos, um potencializando e enfraquecendo o sucesso e o insucesso do outro.

Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway, sempre dando

festas para encobrir o silêncio! (Virginia Woolf)

A temporalidade da festa é de outra ordem, que não aquela corriqueira, da rotina.

Lembra, por isso mesmo, a dos feriados: dias de descanso e lazer. As festas são datas especiais que requerem cenário, figurino e humor específicos, pois pressupõem alegria, sociabilidade e alguma dose de solenidade. Embora à primeira vista seja isso que encontremos, as fotografias de Flávia Junqueira demonstram o quanto de artificialidade existe nesses arranjos, já que celebrações são momentâneas. A série que a artista expõe na Galeria IBEU do Rio de Janeiro intitula-se “A casa em festa” e demonstra o que há de construção nessas cerimônias. O lugar que a ambienta aguarda por uma habitação humana, mas termina por afirmar-se extremamente cenográfico e frio. Esse espaço já fora explorado pela artista em fotografias anteriores que lidavam com o acúmulo e a memória dos objetos nele presentes. Mas na recente série, para além das associações com a ideia de aconchego e proteção que o lar pressupõe, temos latente uma nostalgia não do espaço em si, ou das coisas nele acumuladas, mas da infância, tempo-espaço de uma morada (supostamente) natural e descontraída.

Parece comum à maioria dos seres humanos certa dificuldade com o auto-enfrentamento, bem como em lidar com o silêncio e o vazio. Mas para que essa angústia não gere paralisias, busca-se o tempo inteiro preencher a “falta” – desamparo primordial presente no homem desde o nascimento – através do cultivo de projetos e do acúmulo material e de sabedoria. Por isso, evita-se constantemente ficar sozinho, traça-se metas, ama-se, estuda-se, trabalha-se, casa-se, deseja-se, converte-se, descobre-se a si mesmo, ao mundo e aos outros. Ao fazer uso de certa acidez em seus trabalhos, Flávia Junqueira toca fundo nessa ferida.

E assim, crescer se mostra doloroso, pois nos obriga a usar máscaras, imprescindíveis para viver em sociedade. Esse dado performático levaria a encenações, concessões e opções que muitas vezes são subjetivamente violentas e intimamente violadoras. Nesse sentido, as festas infantis de Flávia Junqueira enfatizam a ambiguidade do trabalho fotográfico. Os vários índices de decoração, presentes, brinquedos, doces, confetes, bonecos, balões e vestidos altamente coloridos são prova disso: em meio à profusão e ao excesso de cheiros, cores e sabores, há uma personagem desolada e, no lugar da leveza, a densidade.

Sendo assim, as seis fotografias em grandes formatos que compõem “A casa em festa” – ao colocarem a própria artista posando com um semblante melancólico em meio a um cenário de celebração – causam certo desconforto. Mas em lugar de melodramas ou de deprimir-se e deixar o espectador deprimido, sua melancolia gera fricções interessantes e inteligentes ambivalências na aceitação e na crítica dessa falta de sentido. De forma que a sedução e o brilho aparentes dessas impressões guardam, na realidade, uma dose de obscuridade.

Ao mesmo tempo, a artista se posiciona ironicamente contra a ditadura (opressão) da alegria e do excesso. Pois, assim como o aniversário coroa o envelhecimento e a inauguração do ano solar, ao encerrar o inferno astral, o carnaval, por mais liberador que seja, está repleto de figuras dúbias ou arquetípicas da melancolia, como as do pierrô e as do arlequim. Essas tentativas de suspensão provisória ou de ênfase em uma alegria efêmera que em geral as festas fornecem, nada mais são que artifícios para evitarmos lidar com a solidão. Como disse Riobaldo, narrador e protagonista de Grande Sertão: Veredas: “Homem foi feito para o sozinho? Foi. Mas eu não sabia”. Assim, as encenações de Flávia Junqueira demonstram o quanto ficcionalizamos a existência para acreditarmos nessas mentiras. Porém, quando acaba a festa e encontramos seus vestígios, tudo se mostra amedrontadoramente vazio e silencioso. Mas, como convidados, somos bem-vindos na festa ainda imaculada. Por isso, sintamo-nos à vontade para compartilhar desse teatro e seu consequente desencanto.

Janeiro de 2011

Apresentar a produção recente de Flávia Junqueira reunida emIgrejas barrocas e cavalinhos de pau exige que abandonemos temporariamente o plano da imagem para nos debruçarmos sobre o imaginário que as engendram. A beleza arrebatadora e onírica de cada uma das fotografias encenadas de Junqueira constitui um aspecto fundamental de sua poética, mas está longe de esgotar o potencial dessas imagens.

Com seriedade e rigor análogos ao que observamos nas crianças que brincam de fazer e desfazer mundos imaginários, a artista aposta em um regime de criação e visualidade que coloca em xeque noções que seguem pautando o modo como nós, os adultos, vivemos, indiferentes aos evidentes sinais de falência do projeto moderno.

O título da mostra foi emprestado a um ensaio de Roger Bastide, publicado na década de 1940. Nele, o antropólogo descreve parte de sua pesquisa sobre o barroco brasileiro, especificamente uma viagem pelo Nordeste durante a qual dedicou-se a observar os detalhes da decoração barroca. O autor relata que, na medida em que se aprofundava no estudo desses ornamentos, era acometido pela sensação de reconhecimento de suas formas. A estranheza desta sensação, derivada da sobriedade do barroco europeu, é explicada pela rememoração da infância de Bastide, notadamente, de suas visitas a feiras de variedades e parques de diversão na França, onde uma experiência de encantamento, repleta de volutas e toda sorte de ornamentos, tinha lugar no carrossel.

A poética de Flávia Junqueira alimenta-se do mesmo encantamento que, na primeira metade do século passado, arrebatou o cientista social francês. Nesta exposição, a artista reúne um conjunto de obras que desdobram e aprofundam suas pesquisas em torno das relações entre encantamento, infância e ornamento. Balões, bolhas de sabão e cavalos de pau povoam arquiteturas ostensivamente ornamentadas em imagens que constroem uma noção ampliada de infância, como recusa da racionalidade instrumental moderna e da controversa ideia de progresso.

Há um aspecto comum aos vários elementos recorrentes nas imagens e instalações de Flávia Junqueira. Os balões de gás, as bolhas de sabão e o carrossel remetem, evidentemente, ao universo infantil. Mas ao observarmos detidamente em que consistem tais elementos e o maravilhamento que produzem nas crianças, acessamos um modo de habitar o tempo que em nada se assemelha ao horizonte teleológico inerente à razão moderna. Balões de gás e bolhas de sabão caracterizam-se por uma existência efêmera e pela relativa insubstancialidade. Não há nada neles que nos permita reduzir o maravilhamento que provocam nas crianças a uma finalidade que transcenda o instante fugidio no qual bolhas e balões existem. É nesta suspensão temporária de passado e futuro que a criança experimenta um modo de existência desprovido de ansiedade e de melancolia. E são instantes raros como estes que Junqueira eterniza em suas fotografias encenadas.

Os carrosséis – de onde saem os cavalos que aparecem no centro das fotografias Faculdade de Direito do Largo de São Francisco #1, 1827 e União Fraterna #1, 1934, São Paulo e da serigrafia Eclipse Equestre – e os brinquedos do parque de diversões que vemos em Amparo-Parque de Diversão 2020 caracterizam-se por um movimento circular, em torno de um eixo, o que implica um deslocamento dos corpos que não conduz a lugar algum. Também aqui, o êxtase infantil com um movimento destituído de qualquer finalidade exterior a ele próprio testemunha um modo de existência radicalmente alheio a noções lineares como evolução, amadurecimento ou progresso.

Se o texto de Bastide nos ajuda a vislumbrar a coerência do projeto de Junqueira de associação de signos da infância – presentes em sua obra desde seus primeiros projetos – a espaços arquitetônicos de diferentes períodos históricos marcados por um excesso ornamental; o ensaio Ornamento e crime, publicado em 1908 pelo arquiteto austríaco Adolf Loos nos permite pleitear uma posição singular para a obra de Junqueira enquanto crítica da razão moderna. Em seu texto, Loos critica o que considera um excesso ornamental na arquitetura europeia do final do século XIX baseado na crença de que no processo evolutivo da cultura, deveria haver um progressivo abandono do ornamento nos objetos e espaços utilitários.

Faz sentido, portanto, dizer que o procedimento levado a cabo pela artista nas fotografias encenadas em espaços arquitetônicos ricamente ornamentados como vemos, por exemplo, em Theatro de Santa Isabel, 1841 #2, Recife; Real Gabinete Português de Leitura #2, 1837 eCinema São Luiz #1, 1952, Recife consiste em sobrepor signos reconhecidamente infantis a uma forma de concepção do espaço que foi execrada pelo projeto arquitetônico moderno, por desafiar o utilitarismo que o fundamenta. Neste sentido, o estatuto da infância na obra de Flávia Junqueira não se limita a um enquadramento temático geracional. Sua poética investe sobre a infância enquanto um modo de existir que tensiona e desafia os fundamentos da modernidade.

Além das fotografias encenadas, em Igrejas barrocas e cavalinhos de pau, Junqueira apresenta sua instalação Revoada, composta por esculturas de balão realizadas em vidro soprado que pendem do teto da galeria, espacializando a atmosfera que vemos nas imagens fotográficas. A analogia entre o sopro que preenche os balões e o que dá forma à escultura de vidro constitui mais uma camada de lirismo na poética de Junqueira. Além das obras expostas, pela primeira vez, a artista concebeu uma cenografia para acolher suas obras, introduzindo elementos decorativos e ornamentais no espaço da galeria de modo a expandir esse imaginário para além de suas imagens.

Por fim, tendo em vista o lugar pleiteado para a produção de Flávia Junqueira na sua relação de crítica com a modernidade, gostaria de concluir evocando uma passagem de Friedrich Nietzsche, outro arguto crítico da razão moderna que, através de seu Zaratustra defendeu um torna-se criança como a terceira – e última – metamorfose do espírito. “A criança é a inocência, e o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação”, assim falava Zaratustra

Instalação composta por cavalo de carrossel de parque de diversão atravessado por lança.

Cavalo de carrossel (97cm x 126cm)/ altura total 600cm, 2017.

Fibra de Vidro, madeira e Metal.

Fotografia de registro: José Diaz

Flávia Junqueira realiza um trabalho no qual mescla fotografia, performance e gestos cenográficos. A artista constrói meticulosamente cenas nas quais ela mesma surge sempre com o mesmo semblante – neutro, mas sinalizando para melancolia – sugada em meio a um excesso de bens materiais. Se em uma primeira visada as obras de Junqueira podem parecer sedutoras para o olhar edulcorado do homem contemporâneo, basta uma demora um pouco maior para se perceber que a superfície é enganosa. O que surge atraente e evoca alegria, como na série “A casa em festa”, nas entrelinhas revela uma escassez de afeto e humanidade. Os balões negros segurados pela jovem vestida de rosa sentada sobre um mar de confetes, um pedaço de papel de parede rasgado no teto, os três bolos de aniversário sobre uma só mesa: sempre existem pistas de que em meio ao colorido pulsante e os ícones familiares há algo sorrateiro prestes a fazer tudo desabar. Assim, o trabalho de Junqueira remonta criticamente a nossa situação: uma época na qual aparecer e ter são verbos imperativos, assim como na busca cega pelo bem estar, o sucesso e o prazer o homem arrisca acordar e se ver só, soterrado em meio a uma infinidade de “coisas”, todos elas desprovidas de um só sopro de vida.

Hello,

Is there anybody in there?

Just nod if you can hear me

Is there anyone at home?

(…)

When I was a child

I caught a fleeting glimpse

Out of the corner of my eye

I turned to look but it was gone

I cannot put my finger on it now

The child is grown

The dream is gone

And I have become

Comfortably numb.

David Jon Gilmour e Roger Waters

1. A partir do título da canção Comfortably Numb, do álbum The Wall, Pink Floyd, de 1979.

2. Livre tradução:

Olá?

Tem alguém aí?

Apenas acene se puder me ouvir

Tem alguém em casa?

(…)

Quando eu era criança

tive uma visão fugaz

Pelo canto do olho

Eu virei para olhar mas tinha sumido

Eu não pude tocar na ferida

A criança cresceu

O sonho se foi

E eu me tornei

Um conjunto de imagens que parece nos apontar, diretamente, para o acúmulo é o que nos aguarda e nos acolhe na proposição de Flávia Junqueira, em A Casa em festa. De imediato, temos a possibilidade de percepção do confronto entre os objetos do cotidiano e os elementos mimetizados: a composição das imagens a partir do acúmulo, e da justaposição destes objetos – nas fotografias – bem como de imagens de objetos – nas colagens – potencializam a sensação de estranhamento, de algo que apesar de parecer, não é o que parece.

O processo de mimetização, deliberado, é utilizado, na construção das imagens, como forma de escamotear a relação habitual e cotidiana com o espaço, e com os objetos, propondo-se a, pela repetição, acúmulo ou mesmo pelo excesso nos cativar e envolver na atmosfera frequentemente aconchegante e convidativa, da casa e, em particular, da festa: momento de comemoração, de alegria e de felicidade. Este sentimento generalizado, em relação ao lugar e ao momento específico – o da festa – é reforçado pela presença dos objetos que estão presentes no dia-a-dia de cada um de nós, e que habitam nossas memórias infantis, quando nos referimos aos balões, aos brinquedos, aos objetos, à decoração, à indumentária e, principalmente, ao ‘clima festivo’ que elas evocam.

Desde a série de imagens intituladas Na companhia dos objetos há algo presente e que deve ser pensado como interesse nas discussões de Flávia Junqueira: os acúmulos e amontoamentos, manifestos pelos empilhamentos, pelas justaposições e sobreposições, de objetos lúdicos, e de referência explícita ao universo e ao imaginário infantil. Em suas distintas séries ela indaga e nos propõe refletir sobre os sentidos da memória e alguns elementos deste imaginário, assim, a melancolia da infância, a imaginação como fonte geradora da realidade do absurdo, o realismo fantasioso são, entre outros, pontos relevantes para a construção de suas imagens fotográficas.

As construções, e as relações por elas propostas, acentuam-se – agora ainda mais identificadas como excesso – em A Casa em festa, ainda que, nas séries mencionadas, não se trata de, simplesmente, operar no sentido de exaltar ou referenciar a ideia de coleção, seja ela da perspectiva de um colecionador apaixonado, ou de um ‘documentador’ da produção material de um determinado momento, Ao contrário disto, trata-se de insinuar, ou melhor, de apontar a relação sentimental que estabelecemos, individualmente, com os objetos, e que estão – frequentemente – dominadas pelo sentimento da posse e que são exploradas, por Flávia, para além da existência física deles e de suas características morfológicas, ou de uso, criando uma atmosfera de deslocamento, e de permanente estranhamento.

Silenciosamente – e, ainda que aparentemente contraditório, este silêncio é outro denominador comum das imagens – os objetos são articulados e manipulados para criar cenários, em meio a um espaço conhecido, o da casa, e com isto permitir encenações, uma vez que não se trata de documentação dos espaços físicos e habituais de uma possível casa, ou lugar habitual de moradia, mas sim de possibilidades, nestas configurações apresentadas pelas imagens, para a reflexão proposta, acerca do desejo de explorar e buscar compreender nossas relações com os objetos e sua posse, algo que pode se tornar, até mesmo doentio.

Temos assim, o uso dos objetos de forma a acentuar uma carga que a eles pode ser atribuída, algo que os insere em uma categoria deslocada de funcionalidades específicas, ou pelo uso e, no caso de A Casa em Festa, ter que pensá-los, também, como o resto, como a sobra, como o detrito a indicar seu estado de existência anterior.

A casa é o espaço escolhido e recortado de um universo mais amplo, ela é o lugar do “residir”, não mais apenas definido pela relação com o espaço físico a que se atribui o sentido de moradia, de lar e de residência, para constituir-se em um estado, para abrir-se e “achar-se”, em uma condição e, em “consistir” em algo, portanto, deve-se pensar em um sentido mais amplo, para ela: o de possibilidade.

No início a casa era vista e trabalhada como o ambiente doméstico, mantidas suas características originais e a distinção entre as primeiras imagens, nas quais os objetos estavam na casa e são a memória desta, integram o ambiente e constituem-se no que havia na casa, o que representavam, mesmo que deslocados e ‘acumulados’ em um articulação distinta de sua ordem natural na organização da vida cotidiana e a articulação proposta nas imagens de A Casa em festa, ou a casa como resultado do sonho, e do desejo, agora como que a buscar uma memória distinta, uma referência, na qual, a festa é forma de vestir, de decorar, é um artifício para a construção de uma nova casa, à partir de uma memória imaginada, de uma memória forjada para a realização desta relação com o espaço. Nesta nova ‘memória’ da casa é a imaginação quem domina e a festa é uma forma de alterar, de transformar; mas a festa acaba e os sinais são mais do que simples indícios: o confete pisado espalhado e amontoado pelo chão, o boneco que já foi algo além de uma simples roupa, as bexigas murchas, a vela apagada, tudo dura pouco e se acaba, tudo na festa acaba rápido.

Todos os elementos constitutivos da imagem acentuam a relação de perda – dos objetos, das relações, dos sentimentos, das situações – e, mais do que o sentimento de nostalgia que poderia advir desta perda, parecem apontar para um estado de melancolia, constante, insuperável e do qual podemos tentar escapar, mas nem sempre conseguiremos fugir.

As imagens – fotografias e colagens – propõem que reflitamos sobre esta condição, e o processo necessário à sua produção se mantém presente – parte da ironia inerente ao trabalho – por intermédio da instalação que integra a exposição, para a qual que será necessário realizar uma manutenção constante, garantindo-lhe uma sobrevida, um prolongamento, na verdade, de seu ‘estado de vida’. Neste sentido seus elementos irão, pouco a pouco, se desfazendo, como uma maquiagem depois do espetáculo, que revela a melancolia do ator que viveu, momentaneamente, o personagem, mas que, como todo ‘espetáculo’, incluindo o da vida, deve continuar e, para isto, uma condição deve ser criada – e a festa representa, mas não é – essa possibilidade.

Julho 2010

Um dos pilares da psicanálise é a descoberta feita por Freud de que podemos encontrar no inconsciente do adulto todos os estágios do desenvolvimento infantil inicial. No adulto estão, reprimidos e inconscientes, os estágios do desenvolvimento considerados mais primitivos. Essa parte primitiva da personalidade está em contradição direta com a parte civilizada, que é de onde parte a repressão.

Poderíamos entender que, tendo sido insuportável ao menino estar no mundo de frustrações e privação, ele voltou-se para a fantasia como uma maneira de elaborar sua triste realidade. Os monstros, em especial Carol, parecem representantes dos objetos internos de uma criança que se sente muito só e carece de alguém que possa conter sua raiva.

“Com a introdução do princípio de realidade, uma espécie de atividade do pensamento foi separada; foi mantida livre do teste de realidade e permaneceu subordinada apenas ao princípio do prazer. Essa atividade é o fantasiar”12

Podemos dizer que o objetivo da fantasia mais diretamente observável é o de satisfazer os impulsos instintuais, prescindindo da realidade externa

Uma característica comum a diversas estórias infantis é o fato de o herói viajar para terras

distantes para viver suas experiências fantásticas. Esse lugar onde vivem os monstros nos é

familiar, mas está cuidadosamente separado da vida real (do menino).

-o-

“maravilha” etimologicamente está relacionada com as artes visuais (mirabilia) e, portanto, serve para colocar em evidência os elementos incorpóreos (tornado visíveis).

…. elaboraram uma teoria alegórica, como os retóricos clássicos, Segundo os quais existe um mundo duplicado: um visiível e seu correspondente invisível.

O que as coisas tem de específico, de normal e belo é diretamente divino; o que elas tem de desvio e de monstruoso é inevitavelmente conseqüência da material (da imperfeição da material).

para o homem medieval, o monstro é uma anomalia normal, algo necessário, inevitável, testemunho da providencia divina.

(…) a imagem está relacionada à noção de imaginário, a qual se define como um ocnjunto de imagens que refletem a mentalidade coletiva de uma sociedade. Jacques Le Goff considerava que as mentalidades se alimentam do imaginário, gerando aproximações com conceitos identitários, onse se representam idéias, símbolos e imagens que tendem a reconstruir realidades sociais, estabelecendo uma aproximação com o munda das iéias e do invisível.

De falto, tal como sustenta Axel Rüth, a sociedade no mundo medieval aceitava estes fenômenos sobrenaturais que eram visto como algo normal e parte da vida cotidiana.

….mirabilia. Vale destacar que a palavra monstro deriva do latin mostrum, isto é, prodígio, maravilha e coisa incrível e que, por sua vez, deriva de monstro, mostrar, indicar e assinalar.

Tal com expressa Jean Chevalier, o monstro reflete uma oposição à ordem, simbolizando as forças irracionais como também as característica do informe, do caótico, o tenebroso e o abysmal. Segundo Claude Kappler, para o homem medieval o monstro é uma anomalia normal, um avatar necessário, inevitável e misterioso, uma forma diferente do mesmo. Lorraine Daston e Katharine Park, vem nos monstros maravilhas e presságios de um desvio da ordem natural. Inclusive, como conclui Lillian von der Walde Moheno, nos monstrous medievais se concentram e se personificam os desenhos e temores inconscientes do ser humano; são seres disformes, filhos da desordem, do estranho, modelos da feiura (centrando em sua essencia a deformação, a alteração do corpo e de sua natureza).

Em certa medida o monstro é tudo aquilo que altera a ordem natural, o que escapa ao mesmo e rompe a harmonia estabelecida pelo divino.

O monstro se define em relação a uma norma violda; é uma deformação ou um desvio da ordem natural ou da ordem divina; é uma desmedida ou uma carencia que violenta a harmonia dos seres.

As imagens denotam elementos explícitos que refletem a diferença. O outro, monstruoso, constitue aquilo que gera surpresa, temor e maravilhamento. É uma desordem que tende a desproporção, anomalia e caos. Em certa medida, o mundo europeu elabora uma idea de monstruosidade para os povos distantes com o fim de compreender sua própria identidade. Uma monstruosidade que não deve ser vista em termos negativos, barbarous e bestiais, mas que também significa um encontro com o extranho, o fascinante e assombroso e que permite conhecer as verdades e maravilhas do mundo. Em suma, mediante o catálogo de monstros (comuns na idade media) é possível penetrar em outros códigos, estruturas mentais e de uma vida que dão conta de uma auteridade que também permite ao viajante definer-se como alguém distinto. Uma monstruosidade que maravilha por sua essencia prodigiosa, descomunal e extraordinária.

Em um dia de junho da década de 1920, a londrina Clarissa Dalloway prepara-se para mais uma festa em sua casa, hábito que aprecia e parece indicar a alegria constitutiva de seu ser. Mas há qualquer coisa de deslocada e distante na personagem criada por Virginia Woolf no livro Mrs. Dalloway. A narradora observa que Clarissa está “sempre dando festas para encobrir o silêncio”. Na mesma década, mas desta vez nos Estados Unidos: as suntuosas celebrações, sem motivo aparente, promovidas na mansão do milionário Jay Gatsby, protagonista de O grande Gatsby, do autor Scott Fitzgerald. Alcoolizada, uma cantora que se apresenta no local “se convencera no decorrer da canção que tudo era muito triste – de modo que não estava só cantando, mas também chorando”.

A dimensão decadente e melancólica que pode existir numa festa – desde os motivos pelos quais é planejada até o momento em que termina, deixando rastros de alegria – e nos atores que dela participam, entre a euforia e o desamparo, também são evidenciados na série fotográfica A casa em festa (2010), da paulistana Flávia Junqueira. Nela, apesar dos balões coloridos, confetes, das caixas de presentes e personagens infantis – signos coloridos que remetem à felicidade e celebração –, a artista aparece cabisbaixa, solitária, desanimada.

Formada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), foi sobretudo a partir do mestrado em Poéticas Visuais, na Universidade de São Paulo (USP), que Flávia passou a investigar de modo sistemático o termo alemão heimlich, anteriormente analisado por Sigmund Freud. O conceito abriga em si significados divergentes – “pode ser atribuído a familiar, íntimo ou fantasmagórico e oculto, ou seja, desenvolve-se na direção da ambivalência”, assinala.

Obra e pesquisa da artista se desenvolvem a partir do que ela chama de teatralidade extravagante, “aquela que se apresenta como meio de ficcionalização e distanciamento da realidade”. Os desdobramentos mais evidentes dessa temática são observados a partir da articulação proposital de maniqueísmos em suas performances, instalações e fotografias, como novo e velho, infância e maturidade.

A estética da ruína, atrelada a elementos referentes à juventude, por exemplo, está posta em trabalhos como Sonhar com uma casa na casa (2011) e Gorlovka, 1951 (2011). Este último trata-se de uma série fotográfica realizada durante residência artística na Ucrânia, em um palácio abandonado da era soviética. No interior do espaço, Flávia dispôs alguns dos objetos recorrentes no seu escopo criativo: ursinhos, balões, fantasias e serpentinas coabitam com uma paisagem outrora imponente e em estado de deterioração.

Em Sonhar com uma casa na casa, o processo é semelhante, e fragmentos de uma casa de boneca estão posicionados em salas antigas, desabitadas. Ambas as obras apontam para um terceiro espaço, “nem totalmente fictício, nem totalmente real”. É nesse território ambíguo que a artista desfaz a lógica de ater-se meramente a dualidades e polarizações. E é por isso que, ao observamos tais imagens, não sabemos que parte do cenário já existia e que parte foi construída. “Uma ingenuidade que anda lado a lado com o senso de tragédia, a inocência infantil justaposta ao senso de solidão e isolamento”, reflete Flávia, acerca dessas fotografias.

Outro recurso utilizado por ela é o manejo de excessos para esvaziar conceitos ou criticá-los. Em oito autorretratos, Flávia posa em cômodos de sua casa junto a todos os artefatos dispostos no ambiente. O resultado está na série Na companhia dos objetos (2009), cuja pujança material não impede a artista de mostrar-se solitária e apática, algo como um retrato que poderia perfeitamente ser de Clarissa Dalloway. A infância e os símbolos que a referendam – tema caro à artista – mostram-se como uma alternativa de sublimar o real, a exemplo do carrossel.

Em Estudo para inversão (2013) e O caminho que percorri até te encontrar (2011 e 2014), o maquinário típico dos parques de diversão ora gira ao contrário – pondo em xeque sua funcionalidade como parte de rituais de lazer –, ora aparece como indicador geográfico em um mapa de Paris, estabelecendo, desse modo, novas sinalizações cartográficas. Desse modo, o que interessa a Flávia é propor fissuras no espaço – seja ele infantil, melancólico ou festivo – em meio ao cotidiano, na tentativa de tensionar e manipular o real, ou, como afirma ela,“inventar esteticamente novos espaços e tempos”.

Imagine alguém que ao longo da vida nunca jogou fora nenhum objeto e ainda armazenou objetos das vidas de parentes e amigos. De brinquedos a livros, passando por relógios de parede, quadros, móveis e roupas, tudo se acumula com o passar dos anos em uma casa-museu. Plenitude material e escassez de afeto envolvem a habitante dessa casa que aparece nas fotografias da série “Na Companhia de Objetos” de Flávia Junqueira, soterrada por seus pertences, tão inanimada quanto a miríade de itens que a cercam. Ainda que construam uma história e que tenham significado afetivo para seu possuidor, o excesso de passado literalmente imobiliza a mulher retratada por Flávia Junqueira.

Cada ambiente exposto nas fotografias é cuidadosamente construído, explorando as linhas verticais do alinhamento de bibelôs de parede e de pernas de bonecas, valendo-se das listras dos tecidos, das lombadas coloridas dos livros, das formas e tamanhos dos cestos, panos, bonecos, pratos (e todos os outros substantivos que podem ser encontrados na descrição de preenchimento material de uma casa). Cada pequena área dessas grandes fotografias repetem o mesmo cuidado que foi usado na composição do todo. A fotografia, ampliada em geral para 1,20 x 1,50m, é feita de conglomerados de pequenas áreas, cada uma construída com unidades menores – estampas, logos, tampinhas coloridas dos pequenos potes de plástico. Assemelha-se a uma pintura na qual a mancha de cor se sub-divide em pinceladas.

Depois da construção estudada desse caos de objetos, a artista instala-se no meio da cacofonia de cores e estampas antes de disparar a câmera. Em algumas fotografias seu corpo está praticamente enterrado numa montanha de coisas que parecem extremamente inúteis. A expressão do rosto é sempre a mesma, neutra como um vaso de porcelana. O processo de construção dessas imagens está na intersecção entre fotografia, cenografia e performance.

Inovando o gênero do auto-retrato, Flávia Junqueira reduz-se a mais um objeto doméstico: a criança bonita que faltava circulando pela casa com graça e laços de fita, a adolescente que acrescenta um toque de modernidade ao ambiente, a mulher que complementa o inventário do lar. E todas se acumulam e estão sobrepostas nos objetos, da boneca ao avental, que foram ficando pela casa em quantidade que parece continuar a crescer.

Recentemente Flávia Junqueira começou a trabalhar em uma nova série, “A Casa em Festa”, na qual a mesma personagem feminina continua na presença dos objetos, que dessa vez remetem a festas e não a aprisionam: transforma o que a soterrava em adubo para uma nova fase.

Flávia Junqueira adota balões de encher como figura de estilo para mover seus símbolos na natureza e nos monumentos da cultura. Sua estratégia é a inscrição crítica de sua obra como desafios e armadilhas contra preconceitos e leituras superficiais da imagem. Festivos balões parecem apelar para a infância ingênua; quem não capturar as notas perversas ou contradições nas fotos, falhará. Estão em jogo a psicologia da infância, o capitalismo (acumulo de bens), a globalização, teorias da história, a fenomenologia da percepção, o comércio entre as artes (teatro), a fotografia encenada, cartografias.

“Espaço é lugar com história”, diz Susanne Rau. Flávia Junqueira intervém em pontos com histórico de ações artísticas, como Minhocão (SP) e Parque Lage (RJ). Sua metateatralidade lembra ter sido assistente de J. Serroni, autor de teatros do Brasil – do Teatro da Paz, em Belém, às joias gaúchas. Para o Farol Santander, ela preparou as fotos do Teatro de São Pedro, de Porto Alegre, e do Teatro Guarany, de Pelotas. A encenação de Flávia Junqueira nunca estaria completa sem esses monumentos do Rio Grande.

Dedico este texto à memória de Eva Sopher, que legou o São Pedro para o olhar sensível de Flávia Junqueira.

“Aquilo que tem na infância a sua pátria originária, rumo à infância e através da infância, deve manter-se em viagem” (Giorgio Agamben, Infância e História)

Há um paradoxo na apropriação de elementos que representam a infância, porque sempre há nela algo de irrepresentável. Como sugere a origem do termo, infantia é a incapacidade de falar, infante é aquele que ainda não tem domínio da linguagem.

Trata-se do estágio da existência em que tudo existe como virtualidade e, assim, em que todas as potências desse sujeito em formação parecem realizáveis. O tempo é aqui a condição para que essas potências se cumpram, mas é também o percurso ao longo do qual parte delas é abandonada.

Para recompor a promessa de plenitude da infância, recorremos a imagens que lhe são muito próprias: o passeio em família, o parque, o brinquedo. Mas só conseguimos reencontrar tal momento de uma forma modelar, emblemática, abstrata, distante daquilo que desejamos reviver como experiência efetiva. O que resta é percorrer artificiosamente as variações desse modelo, como estudo, tipologia ou cartografia, estratégias que abordam com uma razão sistemática aquilo que gostaríamos de resgatar como vivência, como afeto.

Nas fotografias de família em que vemos o passeio ou o momento que o antecede, espera-se preservar esse instante em que todos os desejos pareciam prestes a ser realizados. Olhando agora para esses rostos e gestos, é inevitável intuir certa desconfiança, indícios de que aquela promessa jamais se cumpriria totalmente. As imagens a que recorremos para dar forma a uma fantasia de felicidade são agora signo de uma ausência, tornam-se fantasmas, algo que desejamos tanto quanto nos assombra, porque não reconhecemos mais totalmente como parte do nosso mundo.

A decoração dos parques de diversão, com sua estética arcaica, traz a ilusão de permanência, de uma imobilidade do tempo. Também o cavalo, que está paradoxalmente em movimento e congelado em sua pose, aparece como numa cronofotografia do galope de Muybridge, imagens que almejam resgatar pela técnica aquilo que o fluxo do tempo não permite reter. No final das contas, essa estética arcaica opera como um simulacro que apenas esconde aquilo que a própria diversão consome. Diz Agamben: “em meio aos passatempos contínuos e divertimentos vários, as horas, os dias, as semanas passam num lampejo”. Quando se constata que o tempo passou rápido demais, que nele algo foi perdido, e que a própria diversão foi o agenciador dessa passagem, é também pelo recurso a seus mecanismos, agora operando de forma invertida, que se tentará – em vão – retroceder no tempo.

O que a infância demarca é o processo de aquisição da linguagem, ou seja, a capacidade de fazer com que uma forma seja articulada simbolicamente. Também aqui, uma conquista e uma perda: ao querer se apropriar do mundo exercendo a capacidade de representá-lo, o sujeito se vê condenado a uma relação sempre “mediada” com as coisas, que o impede de tocá-las diretamente.

Reconhecemos algumas estratégias de compensação: a cartografia contém a promessa de que a representação (o mapa) irá garantir o acesso ao espaço real (o território). Mas aquilo que é cartografado já é em si uma representação, um brinquedo, uma forma simbólica constituída pela linguagem. Nesse caso, trazer para a cena o brinquedo em sua escala real (“real” é aqui força de expressão) seria talvez um esforço para compensar o fracasso do mapa fazendo-o coincidir com o território, como fizeram os cartógrafos do império imaginado por Borges (“Del rigor en la ciencia”). Inevitável reconhecer que esse empenho aponta apenas para uma utopia: uma mapa inoperante feito para um território inalcançável.

“Dar sentido” às coisas é colocá-las num certo fluxo, mas é também dar a elas uma significação. É, simultaneamente, a experiência do tempo e da linguagem. “Inverter o sentido” sugere o desejo de retornar ao ponto de partida, a uma origem, ao grau zero da significação, ao tempo em que todas as potências pareciam realizáveis. Mas resulta no absurdo, na música desarmoniosa, no movimento disfuncional do brinquedo; em outras palavras, na consciência de que a memória jamais reencontrará o passado de forma intacta.

Resta certa melancolia. Mas a resposta que vemos não é de todo niilista, porque não resulta em inércia, na mera constatação de um fracasso. A arte é o campo em que a própria linguagem revela sua maior vitalidade, em que é possível jogar de modo mais intenso e livre com suas próprias potências. Pela arte, não se busca apenas o relato desses momentos irrecuperáveis, escava-se a memória também na direção de um porvir. Isso é possível porque a origem não é um espaço morto, um paraíso perdido. É ainda a fonte de tensões que alimentam uma busca. Como reivindicado por Agamben, “uma tal origem não poderá jamais resolver-se completamente em ‘fatos’ que se possam supor historicamente acontecidos, mas é algo que ainda não cessou de acontecer”. Na mesma medida em que o tempo evidencia aquilo que parece irrecuperável, ele abre diante de nós o território em que todas as coisas ainda estão por ser construídas.

Não se trata de arrancar pela diversão um riso pleno, como aquele que acreditamos ter existido na infância. A diversão diz respeito agora àquilo que pode haver de diverso, divergente, à possibilidade de produzir perturbações no curso de um tempo que muitas vezes nos parece retilíneo e homogêneo.

Quem sou eu? Desde os tempos mais remotos, filósofos, artistas, escritores, físicos e cientistas sociais desenvolveram uma atenção especial para encontrar a resposta para esta questão fundamental da existência humana. Na contemporaneidade, apesar das diferentes ferramentas criadas pelas mídias sociais – Facebook, MySpace, entre outras – a discussão se ampliou e continua presente em diferentes manifestações nas artes visuais. A experiência ensina que a resposta é complexa, que varia de pessoa para pessoa, mas também depende da fase da vida e da idade.

Flávia Junqueira através da fotografia encontra na autorrepresentação o universo adequado à suas estratégias de criação. É uma artista que desenvolve seu trabalho buscando respostas para sua presença no mundo contemporâneo. Fotografa-se inserida no mundo da mercadoria, no mundo do excesso. Diante da banalização dos objetos e das coisas que nos cercam, estar profundamente envolvida neles foi sua forma de questionar visualmente sua presença neste mundo das aparências. Ter ou ser? A grande questão perpassa pela sua série de autorretratos que desafia nossa percepção e provoca nossa imaginação diante da profusão de repetições de toda ordem.